Shostakovich Symphony No. 8

27 - 30 de abril de 2023

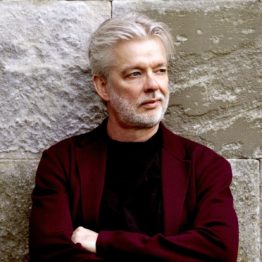

JUKKA PEKKA SARASTE lleva a cabo

SIBELIUS Pohjola’s Daughter

SHOSTAKOVICH Symphony No. 8

Known for his interpretations of Shostakovich, Jukka Pekka Saraste leads the DSO through his Eighth Symphony.

NOTA: No hay intermedio en esta representación.

MORTON H. MEYERSON SYMPHONY CENTER

2301 Flora St.

Dallas, TX 75201

Notas del programa

por René Spencer Saller

Premiere: December 29, 1906, St. Petersburg; Jean Sibelius, conductor

Last DSO Performance: May 20 & 21, 2016; Karina Canellakis conductor

Before Sibelius became Finland’s first great composer, he yearned, against considerable odds, to perform professionally. Although he played violin as a child, he didn’t start formal lessons until he was 14. “The violin took me by storm,” he wrote, “and for the next 10 years it was my dearest wish, my greatest ambition, to become a great virtuoso.” At 25, after years of dogged study in Helsinki, Berlin, and Vienna, he auditioned for a place in the Vienna Philharmonic and was rejected.

Sibelius turned to composition instead and became a leading voice in the growing movement for Finnish independence. Like many Finns of his social class, the educated élite, he was ethnically Swedish and culturally Northern European: he grew up speaking Swedish, and studied music in Berlin and Vienna. Whereas most works of Romantic Nationalism incorporate native dances and songs, most of Sibelius’s melodies are invented. He had surely heard traditional Finnish folk tunes, but he seldom quoted them. Instead, he was inspired by nature and the Finnish national epic, the Kalevala, to create his own deeply personal form of folk music.

His music also reflected a particular historical moment, one marked by popular unrest. After a century of Russian rule, the Finns began to protest against their compulsory conscription into the Russian military and their censorship by the occupying regime. The “February Manifesto” of Tsar Nicholas II, in 1899, gave the Russian government complete control over Finland, stripping all but symbolic power from the Finnish Senate. In November a group of Helsinki artists and activists organized several events in support of censored journalists. The earliest iteration of Sibelius’s iconic Finlandia, Finland Awakes, was the rousing finale for a series of patriotic historical tableaux that he wrote for one such event. More than 18 years would elapse before Finland would officially declare its independence from Russia.

A Finnish Fantasia

He called Pohjola’s Daughter a “symphonic fantasia,” a term he never used again. As with many of his other programmatic works, its source was the Kalevala. He composed the bulk of the “fantasia” between 1905 and 1906, not long after hearing Richard Strauss’s Ein Heldenleben in Berlin. Inspired by his German colleague’s opulent orchestration, Sibelius set out to create his own, distinctively Finnish take on the heroic tone poem. He found the project exhilarating. As he explained in a letter to Aino, “This is my genre!! Here I can move without feeling the weight of tradition.”

Una escucha más atenta

Sibelius might have emancipated himself from the weight of tradition, but he composed his free-form music with an ancient story in mind. He gave a German program to his publisher, translating the relevant lines from the Kalevala while preserving, to the best of his abilities, the striking, sing-song meter of the Finnish original.

The story involves the old sorcerer Väinämöinen, who falls for the imperious daughter of Pohjola. First seen perched on a rainbow, spinning a cloth of silver and gold, the icy maiden issues a series of impossible challenges, and when her poor suitor fails at the last one—carving a sea-worthy, self-propelled boat from the shards of her spindle—she laughs scornfully (listen for those stabbing, Psico-esque strings!). Bloodied but wiser for his mistakes, the old sorcerer leaves her to travel on alone.

Premiere: November 4, 1943, Moscow; Yevgeny Mravinsky, conductor

Last DSO Performance: October 2-5, 2014; Jaap van Zweden, conductor

By the mid-1930s, Socialist Realism was the only state-sanctioned musical style in Soviet Russia. Composers who had safely dabbled in avant-garde or neo-classical idioms a few years earlier learned to fear the wrath of Joseph Stalin and his cultural watchdogs. State-approved compositions typically incorporated folk songs and ended in a major key. Composers were expected to support the class struggle by honoring the proletariat and conveying strong Soviet values, as opposed to the apolitical, bourgeois individualism of the United States and Western Europe. Artists, writers, composers, and patrons who failed to conform to the new mandate were executed, imprisoned in gulags, or simply made to vanish.

One nerve-wracking aspect of the evolving Soviet rulebook was the inconsistent, even incoherent enforcement. A composer might never know whether he was being punished for the content of his work or for pettier, personality-driven reasons. Becoming too popular, for instance, was a surefire way to bring on a beat-down—symbolic if you were lucky, literal if you were not.

After getting slapped with a damning review of his successful opera Lady Macbeth of the Mtensk District in 1936 (anonymous but likely penned by Stalin himself) and an equally harsh critique of another, far less edgy composition the same year, Shostakovich was understandably terrified. He withdrew his Fourth Symphony before its premiere but after rehearsals had begun. His wife, the physicist Nina Varzar, gave birth to their firstborn daughter, Galina Dmitrievna, on May 30, 1936, which meant he had a fresh new life to worry about. Over the next several months, he kept his head down, busying himself with uncontroversial projects. He would not share the Fourth with the public until December 30, 1961.

Shostakovich was able to restore his good standing, at least for the time being, thanks to the sensational success of his Fifth Symphony in 1937. He even agreed to describe the D minor Symphony as “a Soviet artist’s reply to just criticism.” By this point, he knew exactly how to tiptoe around the government censors, although he sometimes felt compelled, whether out of bravery or sheer cussedness, to poke at them instead. This would not be the last time that he would offend the authorities, nor the last time that he would accept unjust criticism.

Six years later, despite being sick with a gastrointestinal infection, Shostakovich composed his Symphony No. 8 in C minor in a remarkably short time—officially, only two months, from July 1 to September 4, 1943, although he had probably worked out most of the music in his head before committing the notes to staff paper, as was his habit. Thanks to the monumental success of his Seventh Symphony (“Leningrad”), he enjoyed the luxury of composing without distraction on a state-sponsored sabbatical at the “Creative Home,” an isolated retreat maintained by the Union of Soviet Composers that was located about 150 miles northeast of Moscow—insulated from the noise and chaos of wartime. The work’s dedicatee, his fellow countryman and frequent colleague Evgeny Mravinsky, led the USSR Symphony Orchestra in the world premiere on November 4 that same year.

Although audiences seemed generally receptive to the Eighth, the authorities were not. They called it depressing, confusing and counter-revolutionary. By the end of World War II, Shostakovich’s Eighth Symphony had been effectively erased from the repertoire. Its follow-up, the studiously apolitical, neoclassical Ninth, was banned for the remainder of Stalin’s life and not recorded until 1956.

Erasure and Vindication

In 1948, five years after its premiere, the Eighth Symphony still managed to make trouble for Shostakovich. Andrei Zhdanov, the Soviet Minister of Culture and Shostakovich’s most powerful nemesis, yanked it from obscurity just so he could denounce it at length. Another member of the panel, Vladimir Zakharov, a Soviet functionary and a minor composer, described it as “not a musical work at all” and “repulsive and ultra-individualistic,” similar in sound to “a piercing dentist’s drill, a musical gas chamber, the sort the Gestapo used.” Shostakovich was also condemned for the “pessimism, unhealthy individualism, extreme subjectivism, and willful complexity” of his symphony. (Even Sergei Prokofiev, whose own works were routinely savaged by Stalin’s toadies, had trashed Shostakovich’s Eighth at a Composers’ Plenum four years earlier.) Zhdanov ordered that all copies of the score be recycled and all recordings destroyed.

According to his friends and his contested (and possibly semi-fabricated) memoir Testimony, Shostakovich considered the symphony a kind of Requiem for himself. As late as 1956, he complained that “the Eighth Symphony has remained unperformed for many years. In this work there was an attempt to express the emotional experiences of the People, to reflect the terrible tragedy of war. Composed in the summer of 1943, the Eighth Symphony is an echo of that difficult time, and in my opinion quite in the order of things.”

Two years later, the Central Committee conceded that the Eighth Symphony had, along with certain works by Prokofiev, Khachaturian and several other composers, been “indiscriminately denounced.” It returned to the active repertoire, where it remains.

Habla el compositor

“I wrote it very quickly…When the Seventh Symphony was finished, I intended to compose an opera and a ballet and started work on an oratorio about the defenders of Moscow. Then I put aside the oratorio and began work on the Eighth Symphony. It reflects my… elevated creative mood, influenced by the joyful news of the Red Army’s victories…

“The Eighth Symphony contains tragic and dramatic inner conflicts. But on the whole it is optimistic and life-asserting. The first movement is a long adagio, with a dramatically tense climax. The second movement is a march, with scherzo elements, and the third is a dynamic march. The fourth movement, in spite of its march form, is sad in mood. The fifth and final movement is bright and gay, like a pastoral, with dance elements and folk motifs.

“The philosophical conception of my new work can be summed up in these words: life is beautiful. All that is dark and ignominious rots away, and beauty triumphs.”—Dmitri Shostakovich, September 1943

Una escucha más atenta

Cast in five movements, the Eighth Symphony lasts a little more than an hour. It moves from the home key of C minor to C Major, following the traditional Beethovenian darkness-to-light model, but the tragic tone suffuses even the “bright and gay” finale—lingering C minor shadows that show up like a weeping widow at a christening. The closing bars are ambiguous at best; instead of the radiant major-key apotheosis that we expect, we get the faint glimpse of a C Major triad, a flickering hint of a dream deferred.

The opening movement is the longest of the five, about as long as the next three movements combined. It starts with a brooding, Mahlerian Adagio, initially crooned by cellos and double basses, and gradually builds to a fretful Allegro non troppo. Shostakovich quotes or adapts melodic material from his own Fifth and Seventh symphonies, assembling new themes from which he constructs a ferocious fugue. Piercing winds and astringent harmonies join limpid strings and gossamer textures, producing flashes of bombast and beauty. At one point close to the end, a solo English horn delivers a dark and ruminative rhapsody, which the strings take up briefly, then abandon. A sudden blast of brass before an anxious silence descends.

The next two movements, an Allegretto and an Allegro non troppo, respectively, are functional scherzos. Here Shostakovich teaches a masterclass on the march form. The first march, in D-flat Major, is surreal and grotesque, a queasy spectacle. A motoric fury propels the second, a magnificent Machine Age contraption of chords that grind as relentlessly as pistons, punctuated by shrieking clarinet, clattering percussion, and guttural low strings.

The Largo, in G-sharp minor, packs a lethal punch despite its brevity. Like the two preceding movements, it’s a march—but this time a funeral march. As with the ancient dance form on which it is modeled, the passacaglia, the Largo presents a series of variations that unfold over a recurring harmonic progression, or bass line. Shostakovich’s slow movement uses this hypnotic underpinning to showcase the subtleties of the shifting melody, the different voices and moods produced by the various instrumental timbres, both individually and in combination, such as the rather startling effect of a flutter-tongued flute.

Toward the end, the key wends its way to C Major. Yakov Milkis, a violinist in the Leningrad Philharmonic Orchestra, recalled telling Shostakovich how much he admired the transition to the finale. “My dear friend,” the composer responded, “if you only knew how much blood that C Major cost me.”

The finale, another Allegretto, opens with a solo bassoon in the first of several pastoral, chamber-like interludes. According to some sources, Shostakovich originally titled the last movement “Through cosmic space the earth flies toward its doom,” which contradicts his official remarks about the triumph of beauty, although it accurately describes the atmosphere of apocalyptic dread. The key is C Major, the “happy ending” for C minor, but it sure doesn’t feel like C Major. The mood is weirdly bleak, unsettled—nothing like the euphoric release we experience during the last movement of Beethoven’s Fifth, for instance. The Eighth Symphony ends quietly and enigmatically, with a throaty utterance from the flute, at the deepest point of its register, over pizzicato and sustaining strings. Sometimes the only possible form of heroism is survival.